村上建築株式会社

事例紹介

神奈川県横浜市の村上建築株式会社で施工させていただきました、リフォーム工事、外壁塗装工事、防水工事、新築工事、店舗改修工事などの施工事例を一部ご紹介させていただきます。

築35年のマンションリノベーション

今回は中古マンションを購入されるお客様からのご相談案件です。

築35年になると水廻りや内装のすべてが一回り、二回り

世代前の形や色合いを現地調査時に感じます(私50歳ですが・・・)

元々は2LDKの間取りですがLDを引戸で仕切ることが出来3LDKにもなる

間取りのになっておりました。

マンションリフォームの際には管理会社様、管理組合様へ工事の申請を行い

工事承諾後2週間から1カ月後の着工と決まっているマンションが多くあります。

この間に最終的な内装などのお打ち合わせを行い、着工後は

毎週もしくは2週間に1回の流れで現地確認と打ち合わせを弊社では行っております。

室内全てを解体するフルリノベーションの場合は間取りを造る過程で

位置関係の調整等可能ですが、既存を残してのリノベーションはある程度

元の形に合わせて進めなくてはならないために、現地確認と打ち合わせを行います。

マンションでも掘りごたつがある事も希に。

こちらではおそらく長い間、微量の汚水が漏れ続けていたようで

トイレ内の床が軟弱になり、壁は水気でカビの発生が大きかったです。

室内の解体工事と現状の把握までが一つの大きな山となります。

室内の解体工事と現状の把握までが一つの大きな山となります。

想定内の問題と想定外のトラブルなどありながらもひとつひとつ解決していきます。

そして

間取りや色合いをお客様のご希望の形にしてお引き渡しとなります。

職人さんを抱える工務店だからこそ、お打ち合わせの始まりから

ご希望の形と創り方を重ねてお打ち合わせを行う様に務めております。

ぜひ、村上建築株式会社へご相談を頂けると幸いです。

(2025年10月20日)

木造住宅のフルリノベーション

施工事例をご覧いただき有難う御座います。

今回は木造住宅のフルリノベーションのご紹介になります。

今年の4月より4号建築物の審査省略制度が廃止されたことにより

以前の様なリフォームが出来なくなっております。

昨年末のタイミングで法改正前にリノベーションを進めたい物件の

ご相談を頂きましたのでご紹介したいと思います。

まずは・・・

昭和感が漂うこちらの物件は

築55年の木造在来工法の2階建ての建物になります。

画像ではお伝えしきれませんが建物の基礎は大部分が亀裂が入り

床、壁共に水平、垂直を失い、ドアや窓も締まらない状況の建物でした。

ご予算の可能な限り、①構造補強 ②リニューアル ③補助金の適用

築55年の物件は釘が多く使われ、ビス(ネジ)類は殆ど見ることなく

構造体(柱、梁)の接合にも現在の様な金物ではなく、カスガイ(両端が釘の様なコの字金物)

で留めてある程度なんです・・・・

全て取り外しては倒壊してしまう恐れがありますので部分的に進めて行き

コンクリートで全体的な基礎の補強を行い、土台を水平に直して金物で固定します。

断熱材を床・壁・天井と充填することで省エネ対策を行いました。

着工前と完了後を見比べてください。

新築・増改築・リフォームを行う工務店ですので

どの様なご相談も無料にてお受けしております。

ぜひお問い合わせください。

(2025年10月20日)

和室床のたわみの原因は・・・

今回は和室の床修繕工事のお話です。

30年以上の工事経験の中でも和室の床の仕様は近年変わってきていると感じています。

それは、本畳という稲わらを敷詰め合わせた2寸(約60㎜)の畳が当たり前のように敷いていた時代から

稲わら部分をリサイクル紙の圧縮材を素材に使った畳、断熱材を重ね合わせた畳など

厚さも60㎜~12㎜まで見かけるようになりました。

本来、本畳は稲わらは呼吸を繰り返し湿度が高い時は湿気をすい

乾燥すると湿気を放出するともいわれ、和室のように仕上げた木部が多く使われたお部屋には

相性のよいと畳は言われてきました。

そんな和室の床のたわみが大きいとの事で調査へ行って参りました。

和室の床には改め口という現在では床下点検口の様な開口部があり、撮影した画像がこちらです。

床下の根太材(畳を受ける板材を固定する木)がシロアリによって腐食しておりました。

弊社からのご提案は床材の組み直しと断熱材の充填をお勧めいたしました。

先ずは畳を取り外して粗床材のチェックになります。

畳の裏にまで腐食が進み始めていた状況と床材は画像では分かり難いのですが

今にも抜けてしまいそうな軟弱な状態になっていました。

次に、粗床材の撤去をして根太材の確認です。

根太材は何とか数本が正常で画像の様な折れ曲がっているものが多くありました。

根太材まで全て撤去を行い復旧作業に入ります。

先ずは根太材を交換して防蟻材(防虫、防蟻、防腐の液体)を全体的に散布しました。

湿気からの結露の原因の多くは室内外の温度差から発生するのですが

結露となる部分がどの部分になり、熱貫通を緩やかにすることで結露の発生を抑える事が出来ます。

例えは、窓の結露対策として内窓を設置することで窓の結露が無くなるのは

内窓によって元々の窓へ直接触れていた冷気や暖気が内窓によって遮断されることで

内窓と、外窓の間にある空気の温度が緩やかになり結露の発生を無くすことができます。

(元々の構造や寒暖の差にもよりますが・・・)

その事から近年は暖房機器の能力が高く室内と床下の温度差が大きくなりますので

今回は根太材の間に断熱材を充填することで温度差を断熱材によって少なくする納めとしました。

最後に、構造用合板を張り込み畳の復旧です。

新しい改め口は物を置くことのない押入の前に新設して

またいつでも床下の点検が出来るようにいたしました。

このような床下の状態は畳のお部屋以外でも1階には多く可能性があります。

床下には空気が循環するように風窓があり冬は冷気、夏は暖気が侵入します。

快適な生活を送らせてくれるエアコンやガスファンヒーターなどが

見えない部分で結露発生の原因となる事も御座います。

床や壁、天井や床下。

少しでも改善できるお手伝いが出来ればと

村上建築ではどの様な工事も対応しております。

ぜひご相談頂ければ幸いです。

(2025年3月29日)

住宅省エネキャンペーン2025

本年度もご好評の『住宅省エネキャンペーン2025』

省エネ2025AWE各事業の詳細が発表され、一部変更がありましたので少しわかりやすくお話ししたいと思います。

今まではリフォーム工事の際に申請をしておりました

キッチン、ユニットバス、トイレ、洗面化粧台

上記の設備機器の補助を申請するにあたり必須工事が必要となりました!!

全8カテゴリーの中にある初めの①~③の2以上の工事を行う事で補助対象に変更されました。

①開口部の断熱改修

②躯体の断熱改修

③エコ住宅設備の設置

簡単に説明すると

昨年まで申請の出来た水廻り設備の交換だけでは申請が出来ない

と言う事になります・・・・・

補助を申請してキッチンやユニットバス、トイレなどのリフォームを行う場合

①開口部の断熱改修 ②躯体の断熱改修

必ずどちらかが必要になります。

現実的に②躯体の断熱改修については断熱材の仕様数量などがある事や

断熱材を床下、壁の中、天井裏へ新たに設置するには解体工事が必要になり

相当な大規模な工事になります!

そのため、①開口部の断熱改修の場合は

現在、お部屋にあります窓の内側へ新しく『内窓』を設置することで

必須工事①が適応されます。

その事からも本年度は①開口部の断熱改修 ③エコ設備の設置

の組み合わせを行う事でその他カテゴリーとの申請が多くなると思われます。

どの様な工事にも対応可能な村上建築へぜひご相談を頂ければ幸いです。

(2025年3月23日)

バルコニーの漏水被害・・・

今回の投稿は木造住宅のバルコニーの漏水被害になります。

ぱっと見は何も問題のないように見えますが

お客様によると

① 3年程前に屋根と外壁塗装を地域の専門業者に工事をお願いした。

② 以前から晴れた日でもバルコニーの床下部分から水が垂れてくる。

そして今回、台風の様な強風の日に水の垂れてくる天井が剥がれ落ちた事で

弊社へご相談頂いた流れになります。

調査をすると外壁のサイディングの破損と手摺壁の歪みが酷く

バルコニー床のFRP防水も浮き上がっている状況でした。

ここで私が気になったのは3年前の外壁塗装工事です。

調査時にアルミ笠木の継手部分や幕板材上部へシーリングが行われてなかったのです・・・

おそらく外壁塗装の際にアルミ部分は塗らない事もあり工事中は養生材で覆ってしまうので

最後まで確認することなく外壁の塗装工事のみ行い完了となっていたのではないかと思います。

アルミ笠木からの浸水は多く、現行の物は継手部分からの浸水が起こりにくいように蓋の様な

カバーが付いている物が多いのですが建築された25年前ですとまだ無かったのかなと。

調査後、お客様へ現状見えない壁内部の腐食が酷いと思われる事を報告を行い

後日、ご契約を頂き工事の着工となりました。

手摺壁のサイディングを撤去した画像がこちらです。

雨水の浸水被害は想定していた以上の状況でした。

手摺壁にあるはずの間柱材90㎜×40㎜の木材は殆ど形が無くなっていました。

雨水の浸水以外にもシロアリの発生もありましたが幸いにもバルコニーより内部へは

雨水もシロアリも進んでいなかったので消毒を行い、復旧工事となりました。

床根太の補強と新設を行い、手摺壁を新しく設け、天端には浸水することが出来ない様に

防水テープを下地材へ巻き込み、端部は外壁の外側へ張り伸ばす事で万が一の浸水時も

雨水は外部へ流れ出る収まりにしました。

工事には多くの職人さんがそれぞれの担当する工事の施工に努めます。

それぞれの施工をまとめ管理を行うのが現場監督さんです。

リフォームの場合、監督を配置しないで職人さん達で打ち合わせて進めて行く会社をよく見ます。

村上建築では必ず現場管理を配置し、工事前後の流れや収まりの確認を行います。

もし工事管理を行わずに工事が流れてしまうと今回の様に必要な施工がされずに

不要な工事が数年後に発生することになると考えるからです。

(2025年1月18日)

コンクリート造の個人宅を工事しました!

今回は個人邸ではあまり多くないとおもいます

コンクリート造の住宅改修工事をご紹介します。

一般的には木造、鉄骨造(S造)、コンクリート造(RC造)がある中で

何が大きく違うかと言うと『 建物の骨組みの違い 』になります。

木造は柱や梁という太い木材を組み合わせて骨組みを作ります。

鉄骨造は鉄製の柱や梁を組み合わせて骨組みを作ります。

コンクリート造は鉄の棒(鉄筋)を網型や箱型に組み上げて

組み上げた鉄筋をコンクリートと組み合わせて骨組みを作ります。

本当に簡単な説明になりましたが

構造が違う事で工事の進め方や使う資材も変わってきます。

そして今回はコンクリート造の個人邸の改修になりますが

建築された年は昭和49年という事で築50年になります。

解体時に壁の隙間から当時の新聞が出てきました(笑)

今では通常行う事はありませんが、昔は左官工事の隙間に新聞紙が詰められている事はよくありました。

昭和の漂う今回の工事はコンクリートの良い所を残して

今までより広く、開放感の感じる仕上がりを目指して取り組みました。

既存のコンクリートの壁には30㎜以上のモルタルが塗り付けてあり

その上へ壁紙やクロス、左官壁など色々な仕上げ方で納まっておりました。

今回は長年の床の歪みを全て無くし、コンクリート壁の厚いモルタルはすべて撤去。

コンクリート上へ下地補修材として塗り付ける左官資材をベースにまとめてみました。

コンクリートの表面を表して納めたことで通常見えない電気配線は

鉄製の配管を設置してまとめてみました。

どんな構造でも対応可能な村上建築へぜひともご相談ください。

(2024年11月27日)

キャンペーン情報

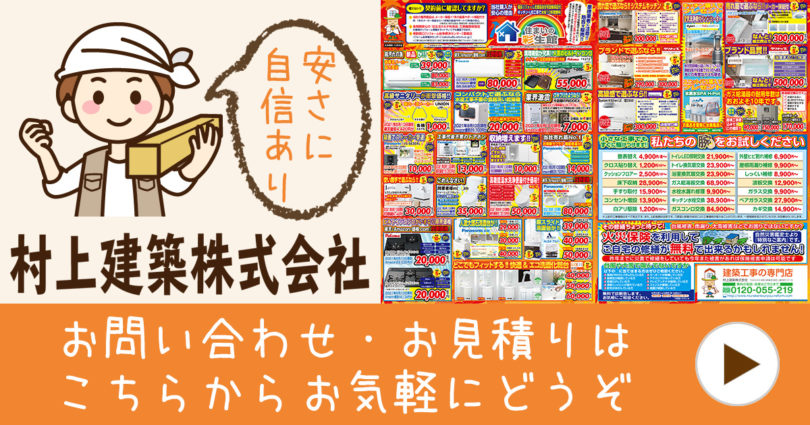

今月のリフォーム激安チラシ

村上建築株式会社は横浜市泉区から神奈川県全域に、 激安なリフォームをご提供させていただいております。 キッチン、バス、トイレなどの水回りのリフォーム工事 ...

事例紹介

築35年のマンションリノベーション

今回は中古マンションを購入されるお客様からのご相談案件です。 築35年になると水廻りや内装のすべてが一回り、二回り 世代前の形や色合いを現地調査時に感じます(私50...

木造住宅のフルリノベーション

施工事例をご覧いただき有難う御座います。 今回は木造住宅のフルリノベーションのご紹介になります。 今年の4月より4号建築物の審査省略制度が廃止されたことにより 以前...